子どもを育てるには、生活費や教育費など多くのお金を必要とします。そこで、国の支援制度を利用し、家計の負担を軽くしていきましょう。

中でも「児童手当」は、国から支給される0歳から高校生までを対象とした長期支援で、日々の子育てに大いに役立つ制度です。この記事では、児童手当の支給額や申請方法、支給時期などをわかりやすくまとめています。子育て家庭なら、必ずチェックして制度を最大限利用しましょう。

児童手当とは?

児童手当は、国が実施している経済的支援制度の一つで、0歳から高校を卒業する年代までの子どもを養育する保護者に対して支給されます。この制度の目的は、次世代を担う子どもの健やかな成長を応援し、家計負担を軽減することです。また、令和6年10月からの制度改正により、さらに支給の対象や給付額が広がっています。これにより、より多くの家庭が恩恵を受けられるようになりました。

児童手当の支給額

児童手当の金額は子どもの年齢や人数によって異なり、以下のような基準で設定されています。

| 年齢 | 支給額(月額) |

|---|---|

| 0歳~2歳 | 15,000円 |

| 3歳~小学生(12歳) | 10,000円 |

| 中学生(13歳)~高校生(18歳到達後の最初の年度末まで) | 10,000円 |

| 0歳~18歳(第三子以降)※ | 30,000円 |

※令和6年10月以降の支給額

制度が改正されたことで、所得制限があった家庭にも支給が可能になり、幅広い家庭で手当を受け取れるようになりました。さらに、家庭内で養育する子どもの人数が3人以上の場合、「多子加算」の仕組みにより、第三子以降の児童には多めの支給が行われます。

※注意※

多子加算の仕組みは、22歳の年齢を上限とし、上の子から数えて児童が3人以上いる場合、手当額が加算されることです。大学年代のお子様がいる場合(19歳から22歳)、算定児童として登録されている必要があります。

登録には、児童手当における「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。これは、子どもの監督・保護を行っている(生活の面倒をみている)ことを証明する手続きです。提出するタイミングについては下記の例を参考にしてください。

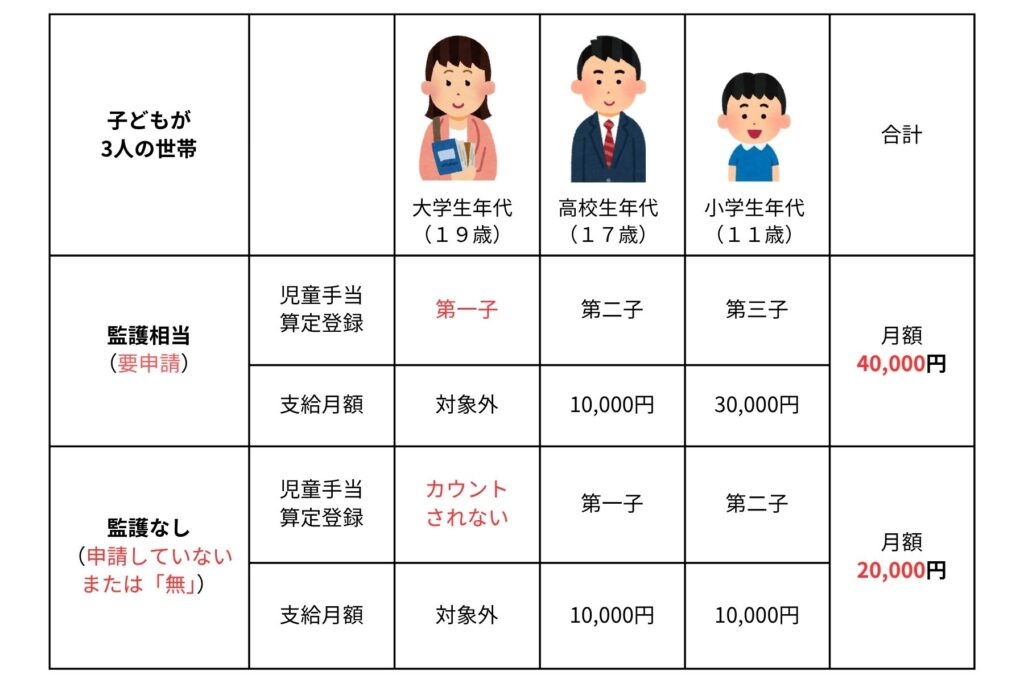

例)19歳、17歳、11歳の3人のお子様を養育している場合

19歳のお子様を第一子、17歳のお子様を第二子、11歳のお子様を第三子と数えます。

19歳のお子様が大学に進学し、生活費など仕送りをしている状況とします。上記申請書類を提出し、第一子が算定児童であることを申請しましょう。

この場合、児童手当の支給対象児童は17歳のお子様と11歳のお子様となり、17歳のお子様は第二子の月額10,000円、11歳のお子様は第三子以降の月額30,000円が適用されます。

19歳のお子様について書類申請をしていない、もしくは監護の有無が「無」の場合は算定児童の対象となりません。この場合は、19歳のお子様がカウントされず、17歳のお子様を第一子とし、17歳のお子様、11歳のお子様は共に第一子・第二子の月額である10,000円が適用されます。

申請方法

児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方に支給されます。令和6年10月分からは、所得制限もありません。

児童手当を受給するためには、以下の手順で申請を行います。

1. 出生届の提出後、速やかにお住まいの市区町村の窓口に認定請求書を提出します。(公務員の場合は勤務先に申請する必要があります。)

2. 原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。必要書類の例として、以下の内容が挙げられます。

- 本人確認書類(例:運転免許証)

- 振込口座情報(例:銀行通帳のコピー)

- 子どもの出生を証明する書類(出生届受理証明書など)

※必要な書類は自治体によって異なる場合があるので、詳細は窓口にお問い合わせください。

3. 転入した場合の手続き

もし他の自治体から転入してきた場合でも、児童手当の引き継ぎが可能です。その際、「転入届」など必要書類を速やかに提出しましょう。

必要書類として、2の他に下記が追加になります:

- 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書

- 転出届(転出予定日の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請)

※注意※

申請が遅れると、給付対象期間が減少してしまう可能性があり、注意が必要です。

例えば、生まれた月に申請が間に合えばその月から手当が支給されますが、遅れるとその次の月からの支給になります。

支給時期

児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月、年6回)に、それぞれの前月分まで(2か月分)が支給されます。

例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当が支給されます。

お住まいの市区町村に届出が必要になる場合

支給が不要になった場合など消滅届や増額・減額も届け出が必要になります。下記に当てはまる方は、お住まいの市区町村へ確認し申請するようにしましょう。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

3.受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の氏名が変わったとき

4.一緒に児童や児童の兄姉等を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童や児童の兄姉等を養育していた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

6.国内で児童や児童の兄姉等を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

その他、変更届や現況届なども市区町村によって提出する必要があります。少しでも疑問があれば各自治体へお問い合わせしましょう。

まとめ

児童手当制度は、子育て家庭にとって欠かせない経済的支援です。支給額や条件について理解することで、より有効に活用することができます。特に2024年10月の改正では、所得制限の撤廃や支給対象年齢の拡大が大きなポイントとなり、これまで以上に広く支援を行う内容となっています。

あなたの家庭が児童手当の対象である場合、必要な手続きを漏れなく行い、子育てに役立てましょう。制度の詳細は自治体によって異なる場合もあるため、公式の窓口やウェブサイトを積極的に活用して最新情報を確認することが重要です。

※児童手当は、自治体によって詳細が異なる場合があります。最新の情報や、お住まいの自治体の申請方法などの詳細は、お住まいの自治体の窓口やウェブサイトをご確認ください。

「児童手当 自治体名(市区町村)」で検索してみてください。